Faszination Faszien

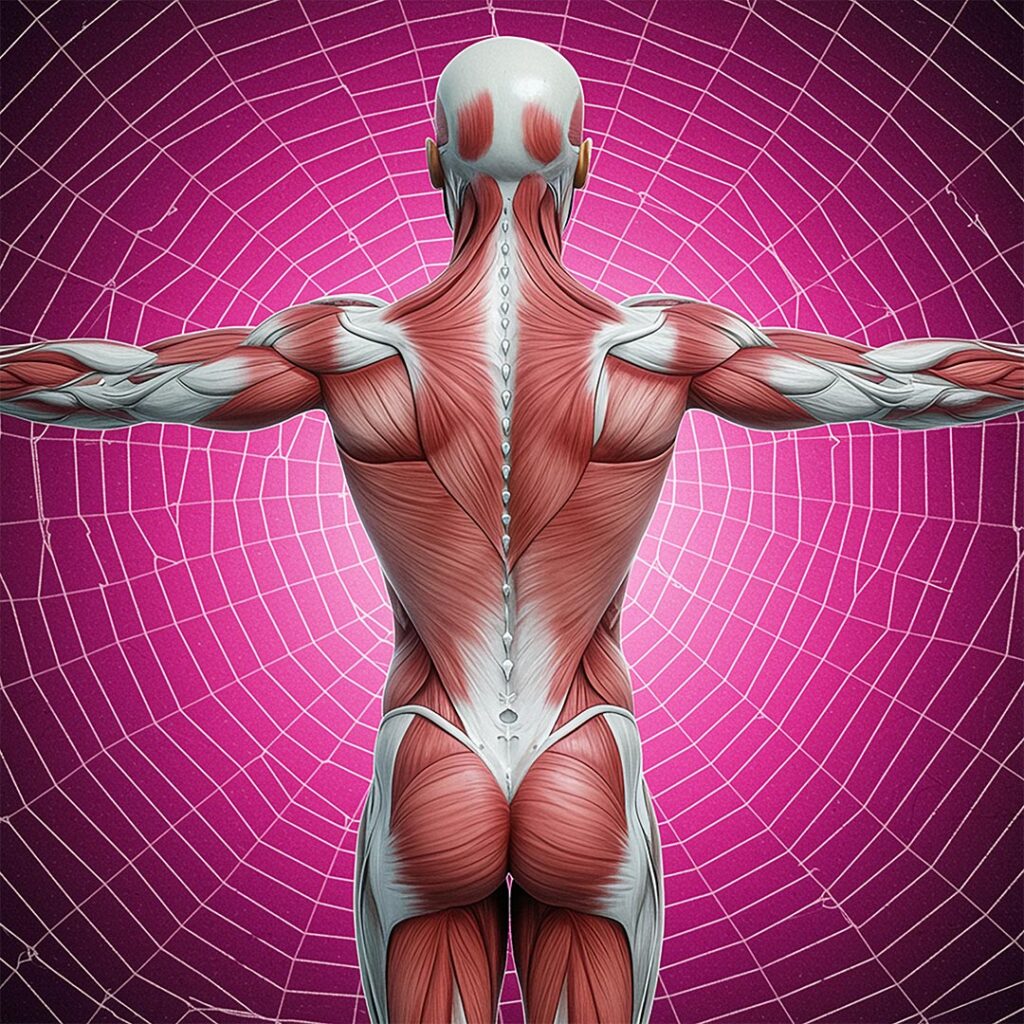

Jahrzehntelang beachtete die westliche Medizin Faszien nicht wirklich, sie waren wie im Dornröschenschlaf. Plötzlich sind sie jedoch überall präsent, und das nicht nur im Yoga. Als netzartiges Bindegewebe durchziehen sie den gesamten Körper, oder – machen wir einen Perspektivenwechsel – der Mensch besteht aus einer Faszie, und alles andere ist darin eingelagert.

«Faszien durchziehen unseren Körper wie ein feines Spinnennetz – stabilisierend, verbindend, lebendig.»

So faszinierend sind Faszien

Faszien bestehen aus Bindegewebe. Teilweise sind es dicke Schichten (zum Beispiel an der Fusssohle), teilweise sind sie so dünn wie Zellophanfolie (zum Beispiel im Bereich der Hirnhäute). Man kann sich die Faszien wie ein Spinnennetz vorstellen, das alles im Körper miteinander verbindet und stabil hält.

Früher hielt man Faszien für unwichtig. Bei Untersuchungen, medizinischen Studien oder Operationen hat man sie meistens einfach ignoriert und sich stattdessen auf die Organe oder Muskeln konzentriert.

Wofür sind Faszien wichtig?

- Beweglichkeit: Faszien bestehen aus Wasser und Proteinen. Je nach Aufgabe und dem Ort, an dem sie sich befinden, wird die Mischung angepasst. Je mehr Kollagene eine Faszie enthält (Kollagen ist ein strukturgebendes Eiweiss), desto stabiler und reissfester ist sie. Je mehr Elastin vorhanden ist (Elastin ist ein elastisches Protein, das Faszien, Haut, Lungen und Blutgefässen ihre elastische Dehnbarkeit verleiht), desto dehnbarer und beweglicher ist sie.

- Kraftübertragung: Faszien übernehmen die Kraftübertragung von Muskel zu Muskel und bewirken, dass das Zusammenspiel reibungslos funktioniert.

- Form und Halt: Faszien stabilisieren unseren Körper, geben ihm Form und sorgen dafür, dass die Organe an ihrem Platz bleiben.

- Fühlen: Faszien sind durchzogen mit unzähligen Nerven (ca. 80 Prozent unserer Nervenendigungen verlaufen durch dieses Netzwerk). Aufgrund der hohen Dichte an Rezeptoren und Sensoren ist es nicht verwunderlich, dass die Faszien auch als unser «sechster Sinn» bezeichnet werden.

- Schutz vor Verletzungen: Gesunde Faszien wirken wie ein inneres Schutznetz und bewahren die Muskeln vor Überlastungen und Verletzungen.

Was mögen Faszien nicht?

Bewegungsmangel, Schonhaltungen, einseitige und repetitive Bewegungen, Operationen und psychischer Stress lassen Faszien verkleben, verfilzen oder verhärten. Das kann unterschiedliche Folgen haben, beispielsweise

- Verspannungen, oft im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich

- Schmerzen, die oft nicht erklärbar sind, jedoch mit regelmässigem Faszientraining verschwinden

- Bewegungseinschränkungen

Warum Faszien Wasser benötigen

Faszien brauchen Bewegung – und Wasser! Sie bestehen zu einem grossen Teil aus Flüssigkeit. Nur wenn wir ausreichend trinken, bleiben sie geschmeidig und elastisch und können ihre Funktionen im Körper optimal erfüllen.

Prof. Robert Schleip, geboren 1954 in Göppingen, ist Humanbiologe und dipl. Psychologe. Sein Fachgebiet ist die Faszienforschung. Robert Schleip war Mitbegründer des ersten internationalen Faszienkongresses 2007 an der Harvard Medical School in Boston, mit dem der Durchbruch für die moderne Faszienforschung gelang. Seither forscht er weiter, schreibt Bücher und ist Dozent bei verschiedenen Weiterbildungen.

Fazit: Wer sich vielseitig bewegt (am besten jeden Tag, und gefühlt in jedem Winkel des Körpers) und ausreichend trinkt, hält seine Faszien geschmeidig – und den Körper jung!

Interview mit Prof. Robert Schleip, Mitinitiator des ersten internationalen Faszienkongresses 2007 an der Harvard Medical School in Boston sowie Autor und Dozent zum Thema Faszien

Welche Übungen für die Faszien kann man am besten im Alltag einbauen, bzw. welche Art von Bewegung mögen Faszien?

Ich empfehle, hin und wieder einen «Hopserlauf» zu absolvieren. Diese Übung lässt sich locker zwischen den Kraftübungen oder im Warm-up einbauen. Sie hat auch einen stimmungshebenden Effekt.

Und so geht der «Hopserlauf»: Bei jedem Schritt wird ein Bein zum Absprungbein, das andere Bein wird im Sprung angewinkelt nach oben geführt. Die Bewegung ist rhythmisch, leicht federnd und erinnert ein bisschen an fröhliches Hüpfen: Man springt auf einem Bein ab und landet wieder auf demselben, bevor der nächste Sprung mit dem anderen Bein erfolgt.

Ebenso wichtig und effektiv sind genüssliche langkettige und spielerische Dehnungen nach dem Aufwachen, dies aktiviert die Faszien und macht fit für den Tag.

Es ist ein normales Phänomen, dass man schnell warm bekommt beim Faszientraining. Weshalb?

Es gibt verschiedene Gründe, gehen wir auf zwei davon ein.

- Faszientraining, beispielsweise durch langkettiges Dehnen, Federn (zum Beispiel «Hopserlauf»), Schwingen oder Arbeiten mit der Faszienrolle, regt die Durchblutung an. Dadurch steigt die Körperkerntemperatur und man spürt die Wärme im Körper.

- Faszien enthalten sehr viele Sensoren und Nervenzellen. Die Stimulation über Druck, Zug oder Bewegung aktiviert das Nervensystem; dies kann das Gefühl von Wärme im Gewebe verstärken.

Kann man die Faszien einzeln trainieren, oder werden immer alle mitbewegt, beispielsweise bei der Kniebeuge?

Faszien sind fast immer mit Muskelgewebe verbunden. Es gibt wenige Ausnahmen, so etwa die Plantarfaszie an der Fusssohle. Dort kann man eine rein fasziale Dehnung machen, indem man die Fusssohle auf einer Mini-Faszienrolle oder einem Ball ausrollt.

«Faszientraining hält jung und verleiht dem Körper die Leichtigkeit eines Springballs. Hüpfen hebt die Stimmung und Sie gehen unbeschwerter durchs Leben.»

Woran kann man sehen, dass die Faszien eines Menschen nicht mehr so fit sind?

Der federnde, beschwingte Gang geht verloren, der Körper wird steif.

Was ist aus Ihrer Sicht der Grund, weshalb die Faszien so lange im Dornröschenschlaf waren, bzw. weshalb es so lange dauerte, bis man gemerkt hat, was für einen wichtigen Einfluss sie auf unseren Körper haben?

Dafür gibt es mehrere Gründe. In der Forschung fehlten objektive Messgeräte. Die Schulmedizin fordert Bilder und Zahlen. Das ist erst seit rund 10 Jahren möglich, seitdem der Ultraschall auch Zehntelmillimeter Dickenunterschiede messen kann. Therapeuten wussten schon früher viel mehr, weil sie die Faszien spürten, zum Beispiel bei einer Massage.

Kurz und knapp: Was ist der grösste Vorteil, wenn man gezielt Faszientraining in das reguläre Trainingsprogramm integriert?

Der grösste Gewinn beim bewussten Einbinden von Faszientraining ins gewohnte Programm ist, dass man die Freude an der Bewegung neu entdeckt. Dabei steht nicht mehr nur die Leistung im Fokus, sondern auch das Gefühl von Geschmeidigkeit und Vitalität – man bewegt sich freier und fühlt sich spürbar jugendlicher.